最近OSの仕組みを勉強しているのですが、教科書的な勉強だけだとなんだか退屈してしまうのでARMの基板でOS自作してみることにしました。

この手の趣味プロジェクトはなかなか長続きしないことが多いのですが、モチベーション維持のためにも活動記録をあげておきたいと思います。

目次

ターゲット

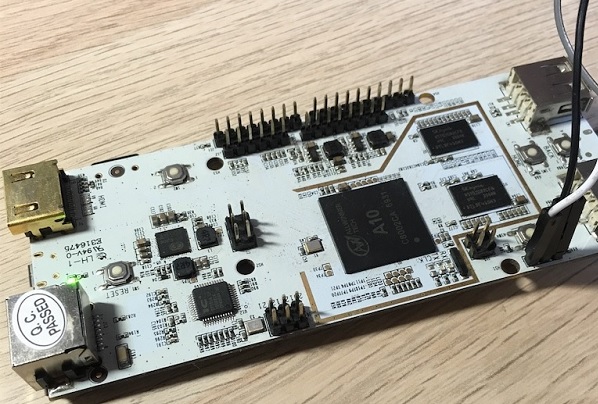

ターゲットにするのはpcDuinoという基板です。

pcDuino Linux Dev Board

akizukidenshi.com

私の手元にはこの基板があるのですが、V2という新しいバージョンの基板も出ているようです。*1

akizukidenshi.com

なぜこの基板にしたのか?

Coretex-A8はA系のCPUとしては古いCPUになりますが、あえてこのCPUで試してみたいと思います。

理由はコア数が1だからという単純な理由です。RaspberryPiのような最近の基板では、CPUが64bitだったり複数コアだったりします。

今回のOS自作は自分の勉強・教育が目的なのでできれば機能が少ない方がやりやすいかな考えています。*2

目標

ざっくりとはARMの基板でOSを作るということですが、もう少し具体的なゴールを決めておきたいと思います。

MMUを使うこと

組み込みの仕事をしているのでMMUのないマイコンを扱うことが多いです。あるいはCortex-A系のマイコンを使う場合はBSPのLinuxが載ること多いので、MMUを扱うOSのことが今だによく分かっていません。

環境構築

OSを開発するにあたって準備が必要です。

用意するもの(ハードウェア)

- pcDuino

秋月電子から購入しました。

- usb miniBケーブル

電源用です。

- USB-シリアル変換ケーブル

OS自作する場合、最初はパソコンのような「画面」が存在しません。動作確認はもっぱらLEDやUARTを使って行います。

パソコンからUARTの出力を確認するためにUSB-シリアル変換ケーブルが必要になります。

この手のケーブルは秋月電子やアマゾンで購入できます。合わせてオス-メスのジャンパワイヤも必要になります。

- 出版社/メーカー: Usangreen

- メディア: エレクトロニクス

- この商品を含むブログを見る

ブレッドボード・ジャンパーワイヤ(メス-オス)(20cm)40本

- 出版社/メーカー: oem

- メディア: エレクトロニクス

- この商品を含むブログを見る

- micro SDカード

自作したOSはmicro SDカードに書き込んで起動させます。

*4

Transcend microSD カード 16GB UHS-I Class10 Nintendo Switch/3DS 動作確認済 TS16GUSD300S-AE【Amazon.co.jp限定】

- 出版社/メーカー: トランセンドジャパン

- 発売日: 2018/08/31

- メディア: Personal Computers

- この商品を含むブログを見る

開発するPCを除くと、物理的に必要なものは上記4点になります。

開発作業はLinux環境で行います。開発用のツールチェインがインストールでき、microSDカードを認識できればなんでも構いません。

私はMintLinux 18.3を使用して開発をしていきます。ツールチェインのインストールはXxxで説明します。

開発環境の構築

開発環境の構築としては、

- クロス開発用のツールチェインのインストール

- AllWinner用のイメージ作成ツールのビルド

の2ステップが必要です。

クロス開発用のツールチェインのインストール

で完了です。

sudo apt install gcc-arm-none-eabi

/usr/bin/ 以下に arm-none-eabi-*** のツールチェイン一式がインストールされます。

AllWinner用のイメージ作成ツールのビルド

自作したOSはSDカードに書き込んでブートするのですが、単純にプログラムが書き込んであるだけでは駄目で、AllWinner用のブートイメージに変換する必要があります。イメージのロードをBROM内のプログラムがロードしてくれるのですが、チェックサムなどのチェックを行っているようです。

変換ツールはu-bootのビルドツールの1つとして公開されているようですが、手っ取り早くビルドできるよう

こちらの方が修正されたコードを公開されていますので利用させて頂きした。

github.com

git clone https://github.com/hipboi/mksunxiboot.git

cd mksunxiboot

make

sudo cp mksunxiboot /usr/local/bin

つづき

環境構築はできたので、さっそく開発に着手しますがこの記事はここまでにしておきます。

次の記事では、CPUのリセット後の状態、UARTの有効化、Lチカ等について行った成果を挙げたいと思います。